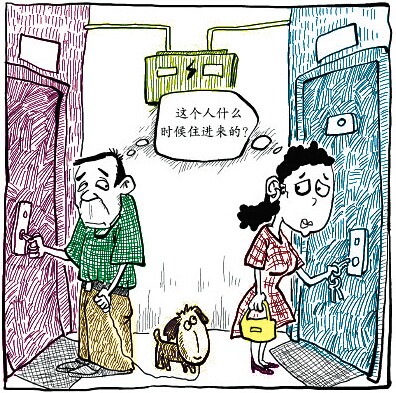

东莞市邻里关系调查 仅45%的人愿打招呼

江西女孩阿凤死在出租屋里,男朋友三天联系不上找朋友去看,这才被发现。记者走访获悉,住在同一栋出租屋6年,基本没有邻居认识她。(详见6月10日A12版)

有些人听到这个新闻直摇头,感叹现在的邻里关系淡薄,也有人说出租屋是个特殊的地方,流动人口多,不以为然。

本报网络问卷调查数据显示:只有45%的人会跟邻居打招呼,还有14%的人根本不认识邻居。都说远亲不如近邻,为什么不能成为好邻居呢?39%的人出于个人安全考虑,觉得多认识人说不定会给自己带来麻烦。

本报记者近日走访了三个比较有代表性的小区,它们分别是中信东泰花园、中信风云汇、万科金域华府,就“邻里关系”话题展开实地调查。

城市化进程中,大批的外来人口在东莞生根发芽,和谐的邻里关系能让人感觉到城市的温暖,产生归属感。东莞正在保卫全国文明城市殊荣,引导大家做朋友式的邻居,让邻里关系更加和谐,也是本报调查问卷里大部分调查对象的心愿。

# 小区走访#

中信东泰花园(有近20年历史)

6月8日15:30至16:30,记者走访东泰花园景华苑4栋,该栋楼是一梯四户的格局。随机调查14户人家,结果显示:跟邻居打招呼的,14户;知道邻居名字的,2户;完全不认识邻居的,0;认识整层邻居的,6户;知道整层邻居名字的,0。

作为“老资格”小区,东泰花园的邻里关系较为和睦。有的住户没事会找楼里的老人,串门聊家常。连住户也感慨,这种邻里关系的可贵。

据悉,中信社区每年都有不同主题的社区活动,2005年还创办了“老年大学”,实现老有所学、老有所乐,促进和谐邻里关系的形成。

小孩会体贴楼下爷爷奶奶

邻居间的熟悉,往往少不了“孩子”的带动作用。景华苑4栋3、6楼的住户,就不约而同地提到这个问题。家里有年纪相仿的孩子,往往容易先熟络起来。

6楼的王阿姨说,自己家和对门的关系非常好,刚好两家孩子都处于爱跑爱蹦的年纪,干脆在他们不上幼儿园的时候,把两家的门都打开,让两个孩子在两家乱跑乱窜。王阿姨家的小孩,非常懂事,有时候家里电视机的声音开得大了,小孩会说:“嘘!小点声,不要吵到楼下的爷爷奶奶了。”真是贴心又暖心。

你出远门我帮忙看门

二楼的梁阿姨,对邻居非常关心。有一年,隔壁的邻居要出远门,却只关了最外面的铁门,没有关好里面那扇木门。风一吹,木门就开了,家里的情况透过铁门的缝隙,暴露得一清二楚。邻居一时半会儿回不了家,梁阿姨担心他们遭受偷盗,怎么办呢?在邻居回家之前,梁阿姨义务担起“守门人”的角色,坚持了一周,直到邻居回来。

中信风云汇(近5年历史)

6月7日11:45至13:45。记者走访汇贤阁,共17层,每一层共22间房。从3楼至13楼,调查了20户住户。结果显示:跟邻居仅打招呼,6户;知道邻居姓名,彼此很熟,3户;跟邻居没接触过,完全不认识,11户;认识整一层邻居,0;知道整一层邻居的名字,0。

记者走访汇贤阁发现,基本每一层都关门闭户。房间门口除了鞋柜、扫帚、垃圾桶、晾晒的衣服等物品外,看不到邻居串门聊天的场景。有事需要帮忙,大家的共识是找物业。邻居似乎是可有可无的。

物业表示,作为较新的住宅楼宇,邻里关系的构建需要时间和过程,将搭建更多平台,营造良好的社区氛围,促进住户间的邻里感情。

跟邻居打招呼却“碰壁”

3楼的张阿姨,来自湖南,住了2年,她苦闷地告诉记者,跟邻居都不太认识。原来,在这方面她曾“碰过壁”。

“我旁边的这户人家,天天关着门。有一次,看到他们出来,我想着认识一下、打个招呼吧,对方却面无表情地回了句‘嗯’,态度不太友好”,张阿姨颇为无奈,后来她就不太敢跟“陌生的邻居”打招呼了,更不用说加深认识。

“我就天天待在家咯,买完菜就回来做饭,等女儿回来吃”,她说,电梯里碰到“似曾相识”的邻居,大家都像没看到一样。

同样碰过壁的,还有5楼的江先生,“人家根本不搭理你,难道还硬贴别人的‘冷屁股’?”他说。

父母过来才知道邻居是老乡

在南城某企业上班的白领小丽,平时不是在外面,就是宅在房间,跟邻居基本没接触过,而她对此也习以为常。

今年春节后,父母从老家过来了一趟。“父母一来跟隔壁的住户一聊,原来跟我们是老乡,之前我一点也不知道”。平时,小丽遇到事情需要帮忙,都是找物业;生病了,都是找朋友,压根没有想过要找邻居帮忙。有一次周末,小丽本想煮点粥喝,却发现没米了,“其实可以到邻居家借一小撮的,但还是没有去”,最后被“饥饿感”打败的她,还是去超市买了米。

万科金域华府(近四年历史)

6月8日中午,金域华府一期,记者随机走访20位住户。结果显示:跟邻居打招呼,12户;知道邻居姓名,彼此很熟,4户;跟邻居没接触过,完全不认识,4户。

在金域华府一期记者走访了解到,大部分住户跟邻居见面,会打招呼,但也仅限于此,招呼或寒暄过后,往往难有再多交流,更不用说串门、深交及互帮互助了。

万科物业表示,邻里关系建设上,他们着重建设老年圈、每年举办大型社区活动、建设社区志愿者队伍以及线上平台,努力创建熟人社区。

除了打招呼没别的交流

肖先生跟太太,住在金域华府有半年了。作为上班族的典型,夫妻俩跟邻居并不熟,平时电梯里碰到,“顶多是打个招呼,再没别的话讲了,气氛还挺尴尬的”。

对这样的邻里关系,肖先生感慨“当然不正常啦,邻里之间应该要熟悉彼此,平时可以串门、互帮互助”。但面对现实状况,他也表示无奈和理解,“也许大家的戒备心,都太强了”。

# 网络问卷#

不到三成人会帮邻居小忙

近日,本报在问卷星上做了一个网络问卷调查,在收到的160份有效问卷中,仅45%的人“跟邻居见面,会打招呼,简单寒暄”,其中25%表示会帮邻居一些小忙,还有14%自称根本不认识邻居。

究其原因,64%的调查对象认为生活节奏快,大家都没空认识邻居,有高达39%的人出于个人安全考虑,觉得环境复杂,少认识点人,少点危险,也有9%的人认为认识邻居没必要、没用。

# 声音#

现在邻里关系确实不如以前和谐,这也是城市化发展的一种客观现象。

最主要的原因有两点:第一,现代人在城市不比农村,许多城里人选择关起门生活,客观上,少了很多和邻居沟通的缘由;第二,因为工作很忙,没有办法在建立邻里关系方面投入太多的时间和精力。久而久之,邻里关系就慢慢变得冷漠了。再加上,东莞又是一个外来人口非常多的城市,人员流动性非常大,导致一些住户不愿意和其他租房子的人建立邻里关系,或者与邻居交往时,心存戒备。这是在现代社会,人与人之间一种很正常的防范心理。

——市委党校教授王学敏

我在自己的房子里住了5年,周围的邻居一个不认识,不是不想认识,不是没有时间,但就是推不开心里上的那道“门”。

城市化浪潮下,大量的外来人口被裹挟进城市成家立业,社会结构的急剧裂变,传统的邻里关系已经支离破碎,现代文明中的邻里关系还没有来得及生根,加上社会信任度降低、人们生活节奏加快等原因更加剧了邻里关系淡漠。

人们心中都有一个美好的愿望,希望这个社会和谐美好,怎么改变?城市中最核心的是人,大点来说,我希望人人都献出一点爱,让城市生活更美好。小点来说,我希望社区能组织些活动,创造一些彼此结识的机缘。

——网友@种子

社会上的组织应起到重要的带动作用。如社工、社区综合服务中心,可以形成活动小组,为社区邻里搭建一个交往的平台和渠道。有交往的途径,大家认识之后才能进行交往。

——东莞理工学院社会工作专业教授成伟

下一篇:2014年文博会将全面展示东莞特色文化品牌

返回首页