常平周氏一族14则家训传承已有900多年

常平周氏一族14则家训传承已有900多年

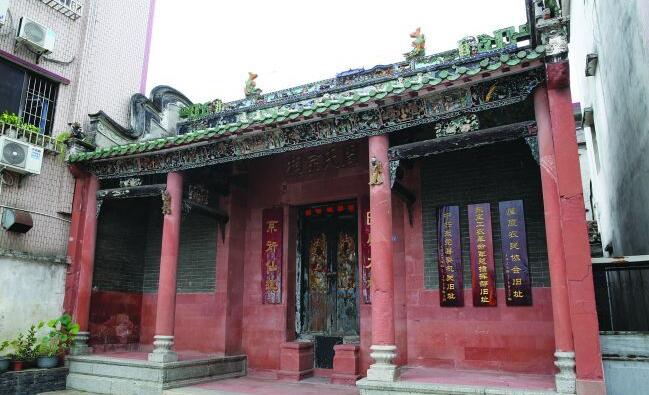

周氏宗祠位于常平镇桥梓村,建于明末清初,迄今已有三百七十余年历史,为桥梓村、苏坑村、常平下圩三村周姓共奉之宗祠。

“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉……”北宋理学大家周敦颐的《爱莲说》,是我们最熟悉的文章之一,它文字精妙,说理深刻,近千年来,在代代学人心里留下了缕缕莲香。

而在常平屋厦五村(岗梓、桥梓、苏坑、塘角、下墟)的周氏一族中,与《爱莲说》一起流传的还有周敦颐撰写的家训14则,至今传承已经900多年。

机缘巧合,这份家训从湖南道县辗转来到东莞,由常平77岁周氏老人昌叔整理并记入族谱,后被族人带往香港、澳洲、加拿大等地,滋养了数万周家子弟的精神世界。

前几日,记者来到常平,拜访了周氏后人、常平历史“百事通”周日昌(大家都亲切地称他为“昌叔”),听他讲述周氏十四则家训的东莞故事。

驶过屋厦大桥,再穿过长长的巷弄,沙边街的尽头有一栋白色小楼,门边挂着一块已经褪色的路牌,上书:“沙边街23号,中医周日昌”。推开门,一位头发花白,身材微胖的慈祥老人,正坐在桌前翻阅村志。

他,就是周氏三房的后人周日昌,最新出版的周氏家训整理人。今年已经77岁的周日昌博闻强识,通晓常平历史,附近村民都亲切地叫他“昌叔”。

昌叔爱好历史文学,喜欢听老人讲古,从小就记下了当地很多有趣的典故。1994年,他加入了常平楹联诗词协会,同时也开启了自己对当地文化的书写生涯。22年来,他已经编写、出版了20多本和常平文化、历史有关的书籍。其中,就包括了周氏长房东岳的族谱。

在这本新修编的族谱最后,昌叔整理、录入了周氏家训全文。

周日昌说,这份家训是由北宋周敦颐撰写,记载于祖辈传承下来的旧版《道国南宗》。“道国南宗”四字中,“道国”二字指的就是周敦颐。元代延佑六年,周敦颐被加封为道国公,因此后人以道国指代他。“南宗”,则意为在南方的分支。综合起来,《道国南宗》即意为周敦颐南方后人的记录。

由于历史原因,旧版的《道国南宗》已找不到完整版本。在常平能找到的,也多是残缺的手抄本,往往还只记录了周氏不同支脉的发展状况。虽然谱系记录不够完整齐全,但这些手抄本中大部分附有周氏家训。

“我第一次读到周氏家训,就是通过自己家珍藏的《道国南宗》。”昌叔回忆说。那时候,他还很年轻。

传承近千年,这份周氏家训共分14则,涉及孝父母、友兄弟、完国课、守国法、敬祖宗、睦宗族、和乡党、重师尊、崇勤俭、教子孙、戒争讼、戒非为、戒吸烟、戒酗酒各方各面。

发扬

家训载入新修族谱远传海内外

传承近千年,周氏家训十四则影响着代代周氏子孙。但由于时代的久远,新一代的周氏族人中,已少有人真正见过它的全貌,通读全文。

在周氏家训的传承中,昌叔的整理功不可没。

77岁的昌叔,搬来椅凳,站起来从高高的书架上拿下一本本周氏族谱和各类新修订的典故等。

昌叔说,虽然从小就对家训有所了解,但真正将其重新梳理、印刷成文,是在2012年。

当年正月,族人周维寮被选为香港“桥梓宝书堂周氏宗亲会”新会长。初上任,周会长壮志满怀,决定要为常平桥梓村周氏族人修一本全村族谱。

“他首先就想到了我。”昌叔回忆说。昌叔,也被村里的人称之为常平历史“百事通”。于是,周维寮联系了昌叔,请他重撰族谱。但考虑到桥梓村人口情况复杂,直接编写整个村庄的族谱难度较大,和昌叔商量后,他们决定先从周氏长房族谱入手。随后,周维寮便召集相关人士,动手进行资料搜集。

和以往编撰新修族谱不一样的是,这次昌叔特意将旧版《道国南宗》中记载的周氏家训附在了族谱后面。

昌叔说,周氏长房人才辈出,是当地值得尊敬的名门望族,将家训录入长房族谱里,表示了族人对长房的尊敬。同时,长房一族人口众多,从商为官读书的人也多,更要讲究礼义廉耻,需要有家训去约束他们。当然,他也有自己的小打算,将家训录入长房族谱有利于传播和继承,防止传承近千年的周氏家训中断流失。

周维寮知道此事后,连连称好。族谱录入家训,周家子弟后辈在翻阅族谱的同时,亦可由此学习为人处世之道。

4个月后,《道国南宗之东莞岐秀祖仙溪放东岳朝杰公支谱》出炉,初印660本。其中大部分都被周维寮送到香港、澳洲、加拿大等地,周氏族人每家一本。

昌叔新修族谱并录入周氏家训,让这份传承近千年的家训走向海外,走向世界。

聚焦

重师尊孝父母好传统千年仍适用

认真阅读周氏14则家训,虽以传承近千年,现在读来仍觉适用。

而在周氏数百年的历史中,在好家风好家训的熏陶下,当地村民更是形成了“重师尊”“孝父母”的好传统。

就在常平桥梓村内,有一座建于明末清初的周氏宗祠,迄今已有三百七十余年的历史,为桥梓、苏坑、下墟三村周姓敬奉。桥梓周氏宗祠内,不仅展示了该村的姓氏来源和流向,还有一些村中重大事件、重要人物的相关情况,

其中,最引人注目的是从桥梓村内走出的一批读书人。根据昌叔整理的资料,桥梓村向来文风很盛。清代探花陈伯陶所编的《东莞县志》记载,清代年间,桥梓村不仅有文举周天琛、周观光,还有周子清、周雄光得中进士。

文人辈出的背后,是桥梓村对教育和教师的尊重。到清末民初期间,该村有“浣薇书屋”、“墨香书屋”等近十家私塾。其中,浣薇书屋为桥梓人周朝桢所建。咸丰年间,周朝桢曾赴广府经诂会考,于五千考生中获头名,后三上北京均赴考不录,于是返乡创办书屋教育后人,为民国创办新式学校奠定了基础。墨香书屋则为该村清末国子监生周培秀所建。这所私塾不仅用于周培秀家庭的子女潜修学业,还为村民广开教育之门。

在“孝父母”方面,“周惠宗孝子”的故事现在仍在常平屋厦广为流传。

据昌叔整理记录,周惠宗是桥梓村内一名普通村民,他的母亲因为双目失明,生活不能自理。在那二十多年里,周惠宗两餐定时捧茶送饭,嘘寒问暖,使老人家饥寒无忧。只要老人家舒服,惠宗从来不怕麻烦,不嫌污秽。如果母亲患病,惠宗就煎茶喂药,忙个不停,晚上还搬来帆布床,衣不解带,睡于床侧,以便观察和照料母亲。在惠宗二十多年如一日的尽心尽力服侍下,母亲得享高龄,1990年10月才安详离去。

周氏家训,代代传承,早已内化成族人行事的自觉,形成了周氏尊师重道、孝敬父母、和睦相邻、勤俭守法、爱族爱国的传统。

正如昌叔的成长经历一般,他就是在家训的熏陶下长大的。“以前吃饭的时候,家里长辈就常常和我们讲道理。讲多了,我们也就明白了。”在他看来,家训对后世的影响是深远的,尤其是在教育功能上。通过家训,上辈人可以教导后辈如何为人,并让他们有所启发。

家训摘录

孝父母、友兄弟、完国课、守国法、敬祖宗、睦宗族、和乡党、重师尊、崇勤俭、教子孙、戒争讼、戒非为、戒吸烟、戒酗酒(来源:东莞日报)

下一篇:女子陷掉钱分钱骗局 被骗走价值近4万元财务

返回首页